MANUEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

|

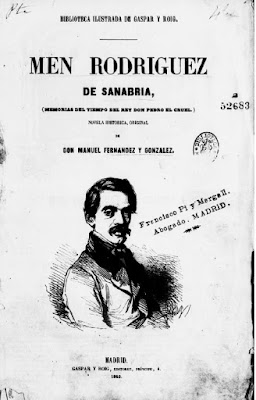

| Portada de una novela de Manuel Fernández y González con el sello de Pi y Margall, famoso político y ensayista republicano. |

Pocos o ninguno de los historiadores de la Literatura le aprecian lo suficiente como para dedicarle un epígrafe, incluso si se trata de un Historia de varios tomos. Pero Manuel Fernández y González (Sevilla 1821-Madrid 1888) sentó catedra de "bestselista" en su época. Niño precoz, publicó un libro de poemas con 14 años y estrenó una pieza dramática con 19. Se formó en la universidad de Granada. Estudió Filosofía y letras y Derecho. Y en la ciudad de la Alhambra se integró en la tertulia literaria e intelectual La Cuerda.

Impresionado por el romanticismo historicista de Walter Scott (también a mí me deslumbró El pirata en mi más tierna adolescencia) escribió su primera narración corta: El doncel de Don Pedro de Castilla (1838). Tuvo éxito y se coronó en el género folletinesco marchando a Madrid y publicando un centenar de novelas por entregas, que funcionaban como las radionovelas y las teleseries de hoy, ¡leídas! en aquella época. Cultivó también la sátira, además de la novela de marco romántico, historicista y costumbrista.

Ganó mucho dinero, sin embargo, como buen bohemio, vividor y bebedor, lo fue dilapidando todo. Fue caricaturizado y tenido por soberbio, pero sus folletines, "mezcla de ñoñeces y monstruosidades" según el ultramontano Menéndez Pelayo, como Luisa o el ángel de la redención (1957), merecieron varias reediciones y tapa dura.

Entre Fernán Caballero y los grandes novelistas de la Restauración (Valera, Blasco Ibáñez, Pardo Bazán, Galdós, Clarín...) existe una laguna -dice J. García López- en la que se producen una serie de "novelones" por lo general de ínfima categoría, que se venden en folletos: "novelas por entregas". El crítico lo interpreta como una "degeneración" de la novela histórica de inspiración walterscotiana romántica y del relato social y político de Sué o Víctor Hugo. Pero admite que los mejores cultivadores de este género fueron Manuel Fernández y González, y Pérez Escrich.

Fue perdiendo la vista y dictó a secretarios. Contrató también a "escritores fantasmas" o "negros literarios", uno de ellos, nada menos que Vicente Blasco Ibáñez. Se enamoró de una estanquera con la que se fugó a París, donde recibió a Isabel II, amiga suya, exiliada después de la revolución de 1868. Vuelto a Madrid siguió con el negocio literario que tan bien se le daba, añadiendo ahora, al ambiente caballeresco y de aventura, la inspiración social. Fundó con otros un periódico: El Periódico para todos.

Murió pobre, pero expusieron su cadáver en el Ateneo, según relata Pío Baroja, que acudió a verlo según él mismo cuenta, añadiendo que le sorprendió su aspecto de cura. A su entierro (Madrid, 8 de enero de 1888) acudió el Ministro de Fomento, representantes de todas las Academias, de los teatros (cuya crítica también ejerció), actores, escritores, periodistas y fans.

La crítica le reprochó una verbosidad excesiva (le pagaban por página escrita y engordaba los diálogos de sus personajes) y una imaginación calenturienta. Hay quien cree que el ingenioso andaluz escribió más de doscientas novelas y hasta treinta obras de teatro. La Biblioteca Nacional de España le atribuye 117 obras. También cultivó el verso.

Entre sus relatos destacan Men Rodríguez de Sanabria (1851) sobre los tiempos de Pedro el Cruel o el Justiciero, El condestable don Álvaro de Luna (1851) y El pastelero de Madrigal (1962) sobre el mesianismo sebastianista portugués. Muchos están disponibles para su lectura en la Biblioteca Digital Hispánica. Palacio Valdés añade a sus "novelas salvables" Los Monfíes de las Alpujarras (1859). Sus novelas incluyen como protagonistas a bandoleros, criminales, aventureros, juglares, monjes misteriosos, damas malvadas y angelicales... También le pegó al género fantástico.

|

| 1ª página de Men Rodríguez de Sanabria. Biblioteca Digital Hispánica |

En El Tablado de Arlequín, Pío Baroja (1972-1956) se confiesa aficionado al romanticismo artístico. Matiza que ese gusto es literario, no vital, y también afirma que fue admirador, por ser escritor para el pueblo, de Manuel Fernández y González: "el novelista más romántico, más popular y más desaliñado de España". Conoció al escritor en su infancia por la amistad del sevillano con su padre y le pareció "un hombre terrible, alto, de cara fosca y torpe, de voz bronca y acento andaluz cerrado y bravío".

Al joven Baroja las frases de don Manuel, reveladoras de un orgullo cándido y gracioso, le encantaban. Dice de él que inventaba anécdotas inverosímiles de los tiempos que pasó en París, en las que hacía intervenir a Dumas, Víctor Hugo, Gautier... ¡Y todos se reconocían pigmeos al lado de don Manuel! Vanitas, vanitatis...

Cuando Baroja le trata, ya andaba don Manuel escaso de recursos. Pío y su padre, el ingeniero José Mauricio Serafín Baroja Zornoza, pasean con el popular escritor por la calle de Alcalá hasta la Puerta del Sol. Y el ingeniero le dice:

- ¡Qué tipos de vascongados más hermosos ha puesto usted en Men Rodríguez de Sanabria, don Manuel!

Don Manuel, muy serio, se dejaba convencer sin dificultad; pero al llegar a la Puerta del Sol, cambiando de conversación, le dijo a mi padre:

- Mira, ingeniero, a mí no me hables de literatura ni de poesía. No entiendo nada de eso. Háblame de máquinas, de puentes, de minas. ¿Tú te atreverías a cubrir la Puerta del Sol con una bóveda plana de granito?

- Dificilillo me parece.

- ¡Difícil! Sencillísimo. ¿Tú sabes lo que es un trensao? Pues con un trensao.

¿Qué creería don Manuel que era un trenzado?

Una frase del andaluz chocó especialmente al donostiarra. Uno de los contertulios de don Manuel en el café Suizo le preguntó si había leído a Shakespeare. Don Manuel asintió. Y cuando le preguntaron qué le parecía el dramaturgo británico contestó: "Rabúo, chico, rabúo". Baroja no pone tilde a la palabra (rabuo, sic) porque es expresión del dialecto andaluz que seguramente interpretó mal y desconocía, y que puede significar cabezota. También se dice "rabúo" de la persona de malas intenciones o que todo cuanto hace conlleva maldad, pero igual y contrariamente se predica del desconfiado por naturaleza. El adjetivo seguramente provenga de uno de los atributos icónicos del diablo.

Comentarios

Publicar un comentario